武汉大学刘胜院士领导的团队---基于极化和应变驱动的Ga₂O₃/ZnO异质结光探测器界面性能的理论研究

由武汉大学的研究团队在学术期刊 Computational Materials Science 发布了一篇名为 Theoretical insights into the interface performance of Ga2O3/ZnO heterostructure photodetectors driven by polarization and strains(基于极化和应变驱动的 Ga2O3/ZnO 异质结光探测器界面性能的理论研究)的文章。

1. 项目支持

作者感谢中国国家自然科学基金委员会(Grant No. 62174122、U2241244 和 52302046)、广东省基础与应用基础研究基金(Grant No. 2024A1515011764 和 2024A1515010383), 中央高校基本科研业务费专项资金(Grant No. 2042023kf0116),湖北省电子制造与封装集成重点实验室(武汉大学)开放基金(Grant No. EMPI2024008)。还感谢武汉大学超级计算中心集群计算系统的支持。

2. 背景

基于异质结的紫外光电探测器因其在多个领域的应用而备受关注。其中,由两种不同的宽禁带半导体构成的 II 型异质结,因其能够有效促进光生电子-空穴对的分离而特别有吸引力。 氧化锌(ZnO)和 β 相氧化镓(β-Ga2O3)都是重要的宽禁带半导体。将其结合形成 Ga2O3/ZnO 异质结,有望制造出高性能的紫外探测器。然而,这两种材料之间存在较大的晶格失配(~5%)和热失配,这会在界面处引入应变和缺陷。此外,ZnO 具有很强的自发极化和压电极化效应,而 β-Ga2O3(单斜晶系)虽然中心对称无压电性,但其表面也可能因重构而产生极化。这些复杂的极化效应会在界面处积累极化电荷,形成强大的内建电场。这个由极化和应变共同决定的内建电场,会极大地影响异质结的能带结构和光生载流子的分离效率,从而决定了探测器的最终性能。目前,对于这些效应的综合影响及其调控机制,尚缺乏深入的理论理解。

3. 主要内容

提高空穴密度和内建电场强度对于提升自供电日盲紫外光探测器的灵敏度和响应速度至关重要。在本研究中,采用第一性原理计算方法,对 β-Ga2O3/wurtzite ZnO(w-ZnO)异质结的结构和界面电子特性进行了研究,重点探讨了 w-ZnO 中自发极化方向和应变对异质结性能的影响。研究结果表明,在 w-ZnO 中沿 a-c 轴施加 −4% 的双轴应变,可形成由 β-Ga2O3(100) 和 w-ZnO(0001) 组成的应变异质结构带来显著改进。这些改进包括更稳定的界面(形成能为−1.33 eV Å−2)、直接带隙(2.91 eV)、 II 型能带对齐(导带偏移 1.90 eV,价带偏移 0.38 eV)、更强的 88.37 meV Å−1 内建电场,以及增强的界面空穴密度(2.27 × 1015 cm−2)。本研究为基于 β-Ga2O3 的光探测器设计与优化提供了理论基础。

4. 结论

通过第一性原理计算系统性地研究了自发极化方向和 εZnO 对 β-Ga2O3/w-ZnO 异质结界面性质的影响,旨在为 SBUV 光探测器识别合适的异质结结构。研究结果表明,β-Ga2O3/w-ZnO↓ 异质结更为稳定,且大多数 εZnO 可降低其界面形成能。此外,自发极化方向和 εZnO 被发现对异质结性质有显著影响,包括将带隙从直接带隙转变为间接带隙,改变带隙对齐类型从I型到II型,促进界面极化波的形成以积累载流子,以及增强 β-Ga2O3/w-ZnO 异质结的内建电场。最后,应变 β-Ga2O3/w-ZnO↓ 异质结(εacZnO为−4%)被识别为 SBUV 光探测器的最优候选结构,因其具有更低的界面形成能、直接带隙、II型带隙对齐、更大的内建电场以及更高的界面空穴密度。本研究强调了极化掺杂与应变工程作为优化异质结的策略,可提升自供电 SBUV 光探测器的载流子浓度、响应度及响应速度。

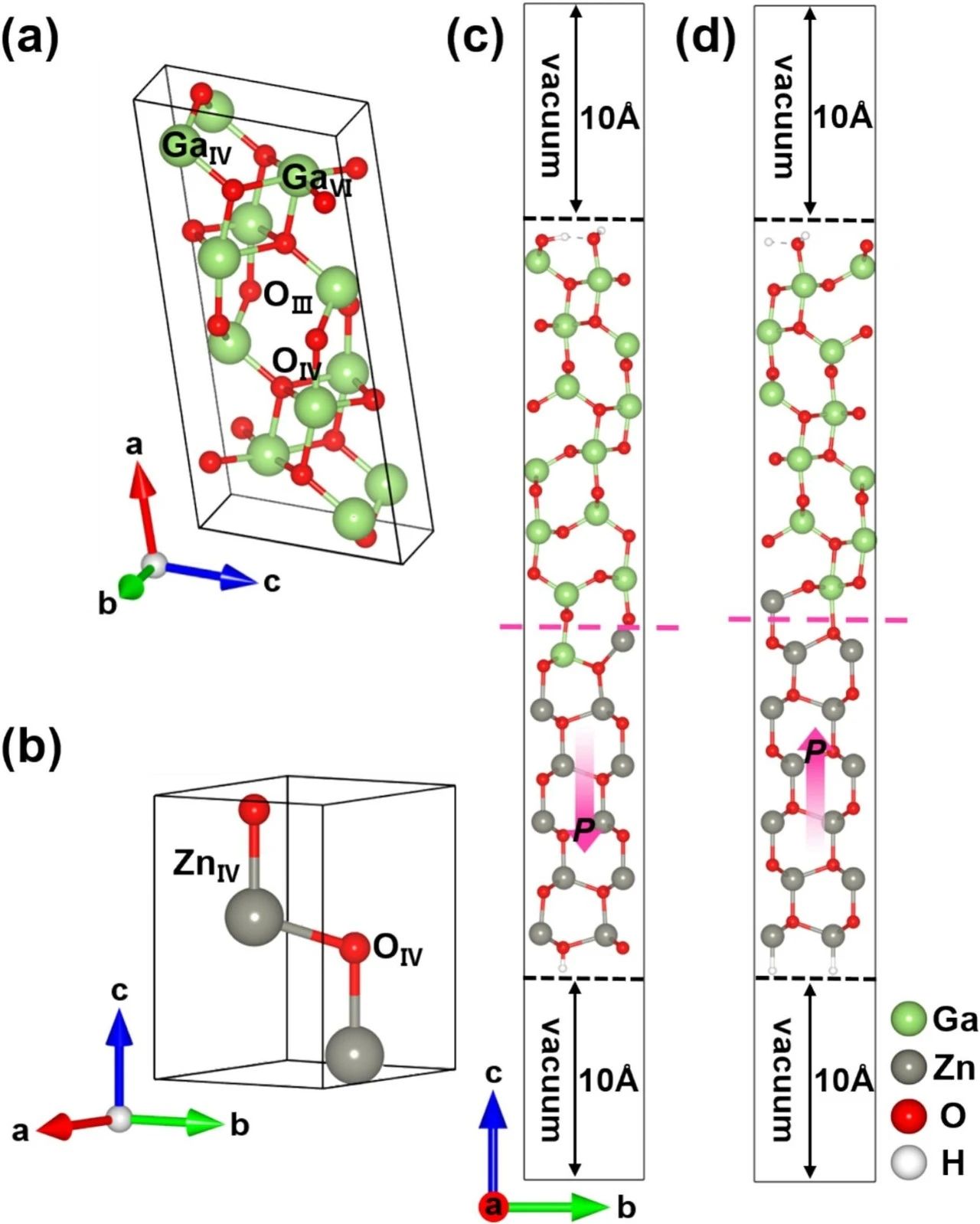

图1. 分别显示(a) β-Ga2O3、(b) w-ZnO、(c) β-Ga2O3/w-ZnO↓和(d) β-Ga2O3/w-ZnO↑异质结在松弛后的示意图。粉色箭头表示w-ZnO的自发极化方向。粉色虚线用于区分β-Ga2O3和w-ZnO薄膜模型。真空区域由黑色箭头标明。

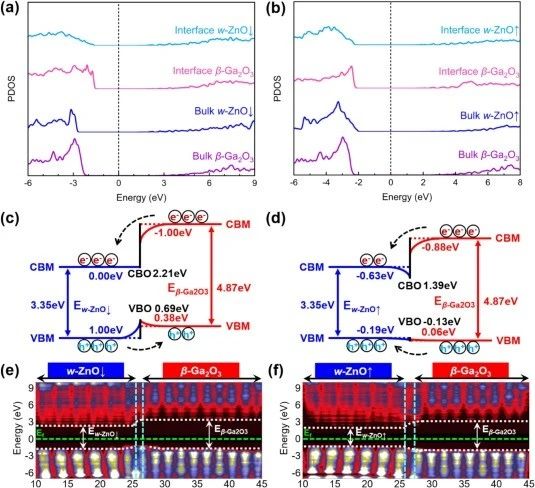

图2. (a,b) 投影态密度,(c,d) 带隙对齐示意图,以及 (e,f) 无应变 β-Ga2O3/w-ZnO↓ 和 β-Ga2O3/w-ZnO↑ 异质结的局部态密度。需注意,电子态沿异质结的 z 方向进行投影。y 轴上的能量相对于费米能级。颜色表示态密度幅值。费米能级在 0 eV 处对齐。

DOI:

doi.org/10.1016/j.commatsci.2025.114008

本文转发自《亚洲氧化镓联盟》订阅号